「新しい、魅力ある学びの場の提供」を目指して、大阪産業大学にデザイン工学部が発足して1年が経ちました。この間に試みられた教育の実践-学生にとっては「学び」-は、新しく、魅力があり、楽しめるものであったかどうか、意義深く、役立つものであったかどうかが問われます。

また、デザインとテクノロジーがクロスオーバーするところに生まれる新しい領域に関わる学びの可能性、あるいは、デザイン工学部の独自の学風-それは、学部のアイデンティティ、学部が育てる新しい人材・職能につながるでしょう-が生まれ、展開しつつあるのかどうかを問う必要があります。

今や、「デザインの力」への期待は高まり、従来からのモノ・空間・環境づくりの分野ばかりでなく、新しい製品・技術開発、ビジネスの展開、経済・社会・政治における問題解決、より豊かな生活の希求などに欠かせないものになっています。

今回のフォーラムが、その点の再認識、確認に役立つことを期待しております。

フォーラムのテーマ

- デザイン工学部が、「新しい学び」の中核として推進しているデザイン導入教育「フィールドプラクティス」について紹介し、内容と効果を評価・検証する。

- 現場(社会)における「デザインの仕事」には、どういうものがあり、そこにおける「問題」は何か、デザインとテクノロジーはどう関わっているかなどを活躍中のデザイナー、デザイン・エンジニアの講演から知る。

- 「デザインの仕事」の多様な側面において関わるデザイン要素・要因を考慮しながら、デザイン工学部で学んだ者が共通して持つべき「デザイン・マインド」「テクノ・マインド」( デザイン的、テクノロジー的志向) や「デザイン・シンキング」「テクノ・シン キング」( デザイン的、テクノロジー的思考)を探り、育つ・育てるべき人材像を描く。

- 日時:

- 5月18日(土曜日)12:50~17:50(開場は12:00より)

- 場所:

- 大東市「サーティホール」(会場へのアクセス方法はこちら)

- 参加について:

- 当フォーラムはどなたでも自由にご参加いただけます。皆さまのご来場お待ちしております。

便利さや快適さを追求し、発展してきた現代社会。しかし、そこで暮らす人々が幸せでなければ、どんな技術の発展も意味がありません。デザイン工学部では、「人と環境にやさしいモノづくり」をテーマに、芸術的なセンスとテクノロジーの両面を追求します。社会のニーズを的確に捉え、デザイナーとしての感性と、エンジニアとしての技術をあわせ持つ人材を育成する学部です。

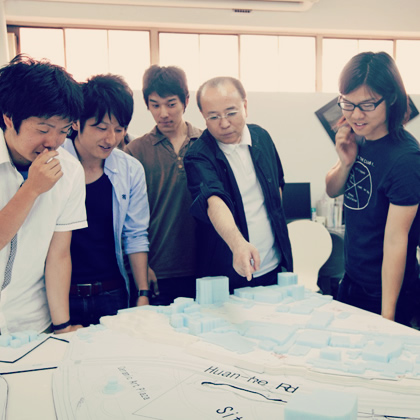

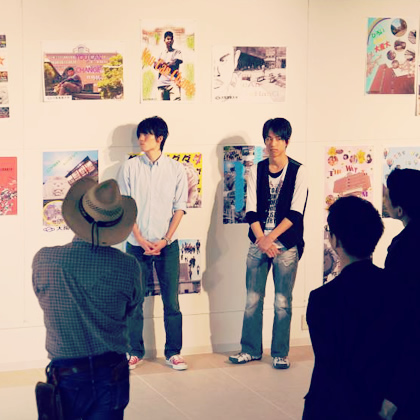

フィールドプラクティスとは、人々の暮らしのなかで、社会で、どんなデザインが機能しているのか。何が喜ばれ、何が問題になっているのか。これを現場(フィールド)に出て把握する問題発見型の学びです。

当学部では、実践的習得による学びを追及し、地域社会と連携した「フィールドプラクティス」をカリキュラムに取り入れています。

記念フォーラム当日は、以下のプログラムに沿って進行いたします。

| 12:00 |

開場 |

| 12:50 |

開会挨拶と問題提起/榊原和彦(デザイン工学部長) |

| 13:10 |

教育事例報告① 情報システム学科のフィールドプラクティス

高橋徹(情報システム学科講師)

高井由佳(情報システム学科助手)

|

| 13:40 |

教育事例報告② 建築・環境デザイン学科のフィールドプラクティス

檀上祐樹(建築・環境デザイン学科助手)

鈴村僚子(建築・環境デザイン学科助手)

竹口健太郎(建築家/建築・環境デザイン学科特任教授)

|

| 14:10 |

休憩 |

| 14:25 |

講演① 桑原 教彰(京都工芸繊維大学 准教授)

「人に優しい社会のデザイン -介護における情報技術、ロボット技術の活用を例として-」 |

| 15:10 |

講演② 萬田 隆(tmsd萬田隆構造設計事務所 主宰、デザインエンジニア)

「構造デザインとは -アナログ×デジタル エンジニアリング-」 |

| 15:55 |

休憩(舞台替え) |

| 16:05 |

パネルディスカッション

- ファシリテーター:

- 松本裕(建築・環境デザイン学科准教授)

- パネラー:

- 桑原 教彰(講演者)

黒田千恵莉(情報システム学科2回生)

後藤彰彦(情報システム学科教授)

高橋 徹(情報システム学科講師)

萬田 隆(講演者)

長谷川佳菜(建築・環境デザイン学科2回生)

足立 崇(建築・環境デザイン学科准教授)

檀上祐樹(建築・環境デザイン学科助手)

|

| 17:35 |

総括 |

| 17:50 |

閉会 |

フォーラムへのご参加は、事前に下記のフォームよりご予約くださいませ(学内の方は不要です)。

[contact-form 3 “デザイン工学部設立1周年記念フォーラム 観覧希望”]